「EXAFS振動をフーリエ変換する」というフレーズはX線吸収分光をやっていると腐る程見かけるが、実際にはArtemisやらLarchやらのソフトで流し込んで、実際に気にするところはパラメータのフィッティングだけということがほとんどな気がする。

ここでは「そもそもフーリエ変換するとはどういうことか?」について触れて行きたいと思う。

EXAFSについては、田渕先生の以下のスライドが非常に分かりやすい。

http://titan.nusr.nagoya-u.ac.jp/Tabuchi/BL5S1/lib/exe/fetch.php?media=nssr-long-201406.pdf

EXAFS振動 を超簡略化して、一つのsin関数(かつ余計な項(位相シフト)を含まない)で与えられるとする。これは最も理想的なEXAFS振動である。

を超簡略化して、一つのsin関数(かつ余計な項(位相シフト)を含まない)で与えられるとする。これは最も理想的なEXAFS振動である。

「理想的な」という意味は、フーリエ変換(波数 距離

距離 )すると、原子間距離(求めたい量)

)すると、原子間距離(求めたい量) のところで(原理的に)厳密に鋭いピークを持つ。(位相シフトなどゴチャゴチャ入ると、

のところで(原理的に)厳密に鋭いピークを持つ。(位相シフトなどゴチャゴチャ入ると、 からピーク位置が少しズレる)

からピーク位置が少しズレる)

("2"が付いているのは距離 を電子が「行って返って来る」ことに依る)

を電子が「行って返って来る」ことに依る)

これをいきなりフーリエ変換する前に、通常のやり方(信号解析(時間 周波数

周波数 ))を復習して、比較出来るようにする。

))を復習して、比較出来るようにする。

周波数 の信号

の信号 がsin関数で次のように与えられているとする。

がsin関数で次のように与えられているとする。

これをpythonを使ってフーリエ変換してみる。

import numpy as np

from scipy.fftpack import fft, fftfreq, fftshift

from matplotlib import pyplot as plt

N = 600

delta_t = 1.0 / 600.0

min_t = 0.0

max_t = N * delta_t

t = np.linspace( min_t, max_t, N )

f0 = 10

s = np.sin( 2. * np.pi * f0 * t )

plt.plot( t, s, "-o" )

plt.savefig( "s.png" )

plt.close()

tilde_s = fft( s )

tilde_s = fftshift( tilde_s )

tilde_t = fftfreq( N, delta_t )

tilde_t = fftshift( tilde_t )

plt.plot( tilde_t, 1.0/N * np.abs( tilde_s ), "-o" )

plt.grid()

plt.savefig( tilde_s.png )

plt.close()

plt.plot( tilde_t, 2.0 * 1.0/N * np.abs( tilde_s ), "-o" )

plt.xlim( 0, 50 )

plt.grid()

plt.savefig( tilde_s.png )

plt.close()

に対応したピークがキチンと得られている。

に対応したピークがキチンと得られている。 - sin関数のフーリエ変換なので、負の振動数成分と対で現れる( cos関数も同様)。

- 規格化は

。

。 はメッシュ数(今の場合、

はメッシュ数(今の場合、 )。

)。

- そのため、正の振動成分のみをプロットする場合、二倍しないと一見規格化が保たれていないように見える。

- フーリエ変換後の

の範囲は

の範囲は ](今の場合、

](今の場合、 、[

、[ ])。

])。

- これに対し、

(今の場合、

(今の場合、 )。

)。

- したがって、幾ら細かく(

)データを取っても、元データのデータ範囲

)データを取っても、元データのデータ範囲 が変わらないとフーリエ変換後のメッシュは細かくならない。

が変わらないとフーリエ変換後のメッシュは細かくならない。

単純にフーリエ変換すると、固有振動数 の位置にピークが得られたわけだが、これはつまり横軸が振動数(

の位置にピークが得られたわけだが、これはつまり横軸が振動数( )に変換されており、角振動数

)に変換されており、角振動数 ではない。

ではない。

に変換するには、以下の2パターンが考えられる。

に変換するには、以下の2パターンが考えられる。

1.  の位置にピークが出て来ると解釈する。

の位置にピークが出て来ると解釈する。

より と思える。

と思える。

2. 横軸 に

に を掛けて、

を掛けて、 に変えてしまう。(

に変えてしまう。( )

)

さて、ここでEXAFSの話に戻る。 だったので、この形は

だったので、この形は に近い。

に近い。

やりたいことは、「 をフーリエ変換して、

をフーリエ変換して、 にピークが出る動径分布関数を得る」ことである。なので、

にピークが出る動径分布関数を得る」ことである。なので、

ではなく、

ではなく、 でフーリエ変換する。

でフーリエ変換する。 は

は ではなく

ではなく に対応しているので、横軸

に対応しているので、横軸 に

に を掛ける。

を掛ける。

これを踏まえて、 から動径分布関数を得る。

から動径分布関数を得る。

import numpy as np

from scipy.fftpack import fft, fftfreq, fftshift

from matplotlib import pyplot as plt

min_k = 2

max_k = 12

delta_k = 0.1

k = np.arange( min_k, max_k, delta_k )

N = len( k )

R0 = 3

k2 = 2. * k

delta_k2 = 2. * delta_k

chi = np.sin( R0 * k2 )

plt.plot( k, chi, "-o")

plt.savefig( "chi.png" )

plt.close()

tilde_chi = fft( chi )

tilde_chi = fftshift( tilde_chi )

tilde_k2 = fftfreq( N, delta_k2 )

tilde_k2 = fftshift( tilde_k2 )

R = 2. * np.pi * tilde_k2

plt.plot( R, 2.0 / N * np.abs( tilde_chi ), "-o" )

plt.xlim( 0, 10 )

plt.ylim( 0, 1 )

plt.grid()

plt.savefig( "tilde_chi.png" )

plt.close()

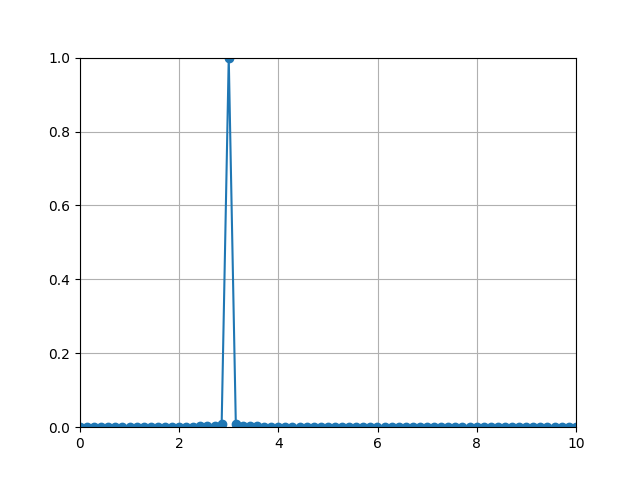

の付近にピークが得られているのがわかる。しかし、綺麗なピークとは言い難い。

の付近にピークが得られているのがわかる。しかし、綺麗なピークとは言い難い。

これは の範囲を広げると改善される。

の範囲を広げると改善される。

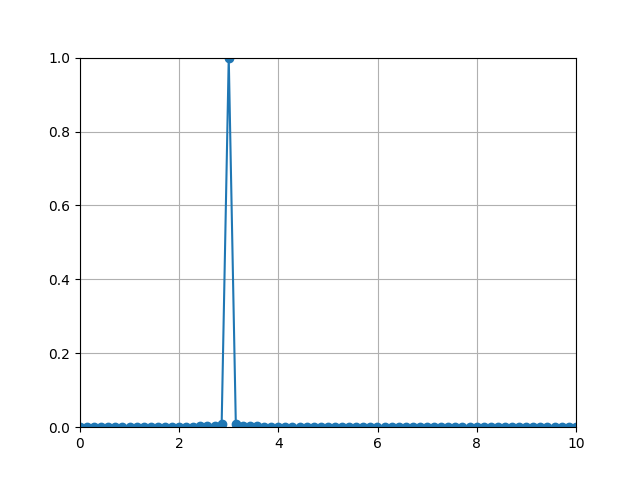

]にすれば、

]にすれば、

しかし、現実的には の実験データを得ることは難しい。

の実験データを得ることは難しい。

そこで、「窓関数が掛かっている」と見做して、ゼロ値のデータを足したものをフーリエ変換する。

ピーク強度が小さくなり、周りに小さなピーク構造が現れたが、その代わりにデータ点が増えて滑らかな関数を表すようになった。

これが、Artemis等のソフトで行われている有限フーリエ変換である。窓関数を掛けるのはデータの一部「のみ」でフーリエ変換するのではなく、追加でゼロデータを足しまくって無理矢理滑らかなピークにすることの宣言でもある。

これによって、一見、十分なデータ数があるように見えてしまい、「fittingパラメータを増やすためには広い の範囲と十分大きな

の範囲と十分大きな が必要」と言われても全然しっくり来なくなってしまっているのである。

が必要」と言われても全然しっくり来なくなってしまっているのである。

実態は、汚いピーク(少ないデータ点)を与えたフーリエ変換であり、それに対してfittingをすると思うと、「もっとたくさん(フーリエ変換後のピーク近傍の)データ点が欲しい!」と思えるのではないだろうか?

を、基底関数

で展開し、その展開係数を

とする。

は、消滅演算子

を用いて、次のように書ける。

は完備性により次の関係を満たす。

を真空状態

に作用させた波動関数を考えると、

は、本当に位置

にだけ粒子の存在確率を与えることがわかる。

の粒子を足す」とかだと波動性が発生していることになり、注意が必要だと思う。